Merenderos, rutas de senderismo, un viaje al centro de la Tierra, descubrir el origen del Indalo, un paseo con camellos o un pueblo donde encontrarse con personajes de cuento, qué ver en Almería con niños en otoño e invierno

El otoño poco a poco va diciendo adiós para dar paso al invierno, y aquí os proponemos una serie de lugares que ver en Almería con niños este otoño e invierno. En estas propuestas encontraréis merenderos, rutas de senderismo, un viaje al centro de la tierra, descubrir el origen del Indalo, un paseo con camellos o una visita a un pueblo donde encontrarse con personajes de cuentos clásicos.

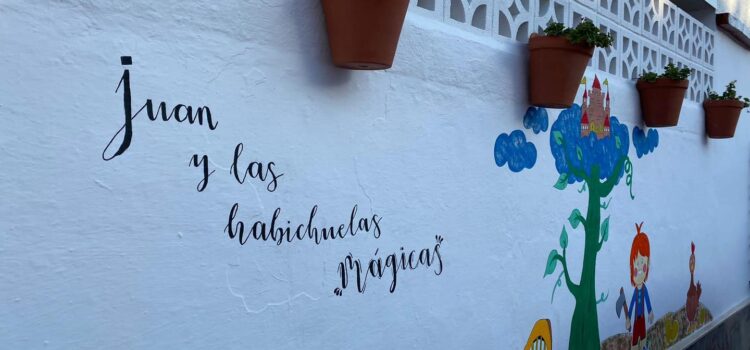

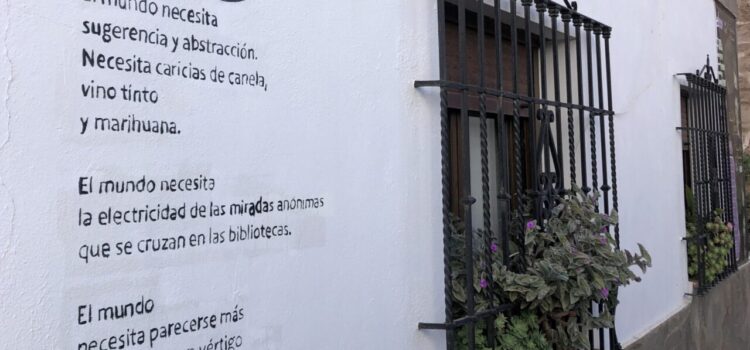

Personajes de cuento en las fachadas de Vícar

Nuestro recorrido de sitios que ver en Almería con niños para estos meses de otoño e invierno comienza en la Villa de Vícar. Allí, todos los meses de agosto, con motivo de su cita anual ‘Paseando entre velas’, las fachadas y patios del pueblo se pintan siguiendo una temática: la de este año fue la de los cuentos clásicos. Caminando por sus calles conoceremos a muchos de estos personajes de cuentos. Además, estos dibujos incorporan un juego: hay que buscar doce huevos escondidos en ellos.

A la Villa de Vícar se llega desde la autovía A-7, en su salida 424. Si ascendemos hacia la sierra, la misma carretera nos dejará en este pueblo de cuento.

Recreo y senderismo en Laujar de Andarax

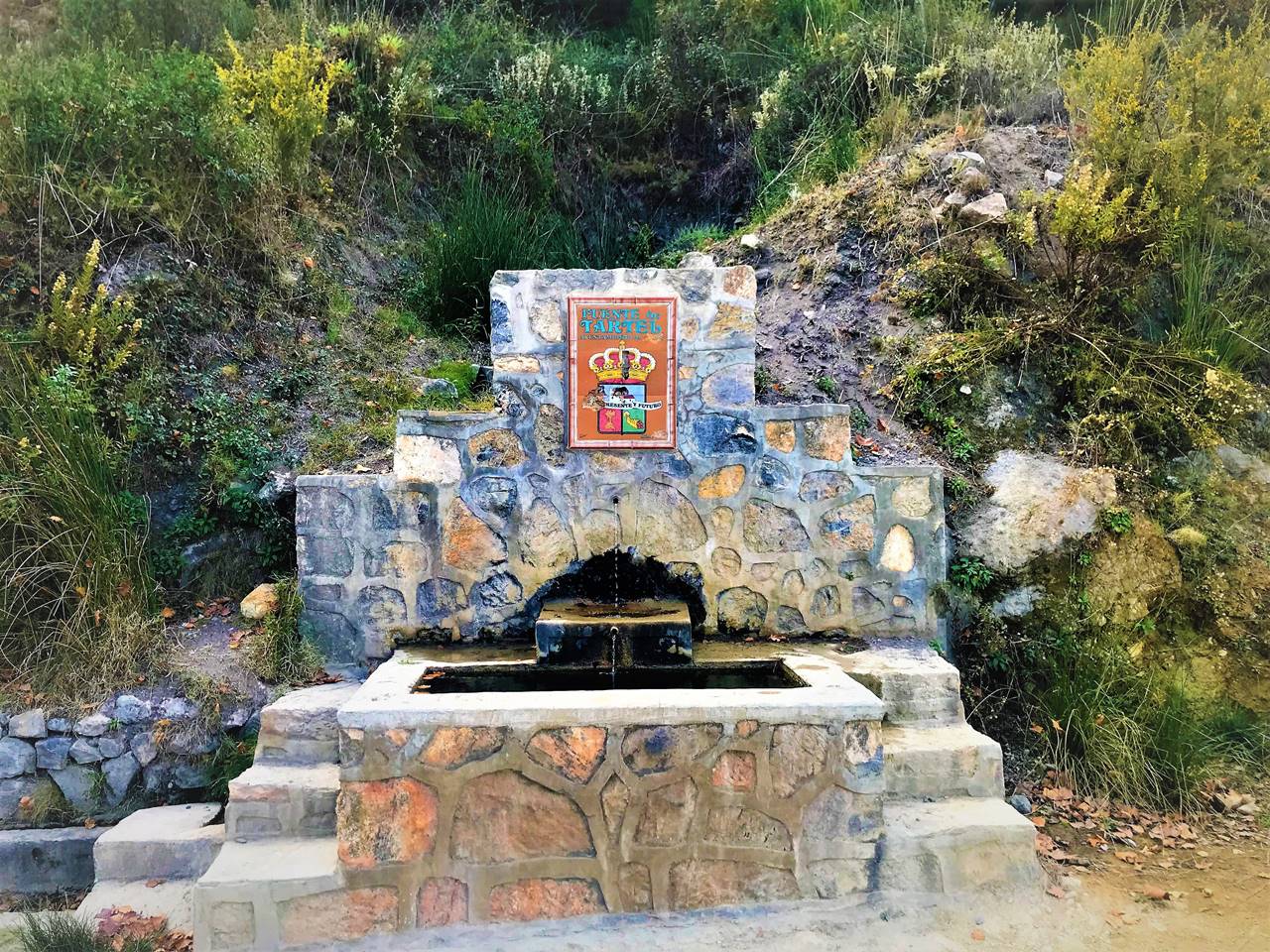

Uno de los mejores sitios para ver en Almería con niños es el paraje del Nacimiento del río Andarax, en la Alpujarra Almeriense. Su área recreativa es todo un atractivo para cientos de personas cada fin de semana y desde allí se pueden realizar diferentes rutas de senderismo, de mayor o menor dificultad. Una de ellas es la ruta de la Hidroeléctrica, aunque también está la senda de Monterrey.

Pero, sobre todo, se trata de un paraje en el que las familias pasan un agradable día, compartiendo un picnic campestre o, incluso, dándose un pequeño baño en el río. Ya se venga desde el Bajo Andarax o desde el Poniente Almeriense, atravesando la localidad, desde la propia calle principal de Laujar de Andarax encontramos el desvío hacia el área recreativa.

Recoger setas en la sierra de Los Filabres

Otra actividad estrella para estos meses y que podemos hacer con niños es ir a recoger setas a la sierra de Los Filabres. Es una zona ideal para realizar estas rutas micológicas, consistentes en la búsqueda de setas en bosques en los que haya llovido. Se hacen generalmente acompañados por un guía durante el otoño, pero también en primavera si hay lluvias y la tierra está húmeda. Es recomendable llevar calzado resistente, ropa cómoda y una cesta.

Senés, Tahal o Velefique son algunos de los lugares de Los Filabres en los que se pueden realizar este tipo de rutas. También en la zona del río Nacimiento, donde destacan Abrucena y Abla. Precisamente en esta última localidad se celebran unas importantes jornadas micológicas.

En Los Filabres se pueden encontrar una gran cantidad de setas comestibles y también, venenosas. De las setas comestibles destacan varias: pies azules, seta de carrasca, robellones (o níscalos), seta de álamo, seta de cardo y pata de perdiz. Todas ellas se pueden encontrar en Velefique, si accedemos al Alto velefiqueño por la carretera que une esta localidad con Bacares.

Un día de ocio en Las Menas de Serón

Las Menas de Serón es un poblado minero donde se extrajo hierro desde finales del siglo XIX hasta el año 1968. Fue tan importante que en él llegaron a trabajar más de 2.900 personas. En la actualidad es una preciosa área de acampada que dibuja un cielo estrellado por la noche, un apartahotel y rutas de sendero para hacer con toda la familia, también con las mascotas.

En estas rutas de senderismo no solo encontramos naturaleza, sino que se pueden ver los restos de su industria. El Sendero Local de Las Menas es una ruta de 7 kilómetros, de dos horas y media de duración, señalizado durante el camino para que los visitantes estén guiados en todo momento.

Es la carretera A-1178 la que nos conduce hasta este enclave del municipio almeriense, a través de un zigzag de curvas que poco a poco van descubriendo sus peculiaridades.

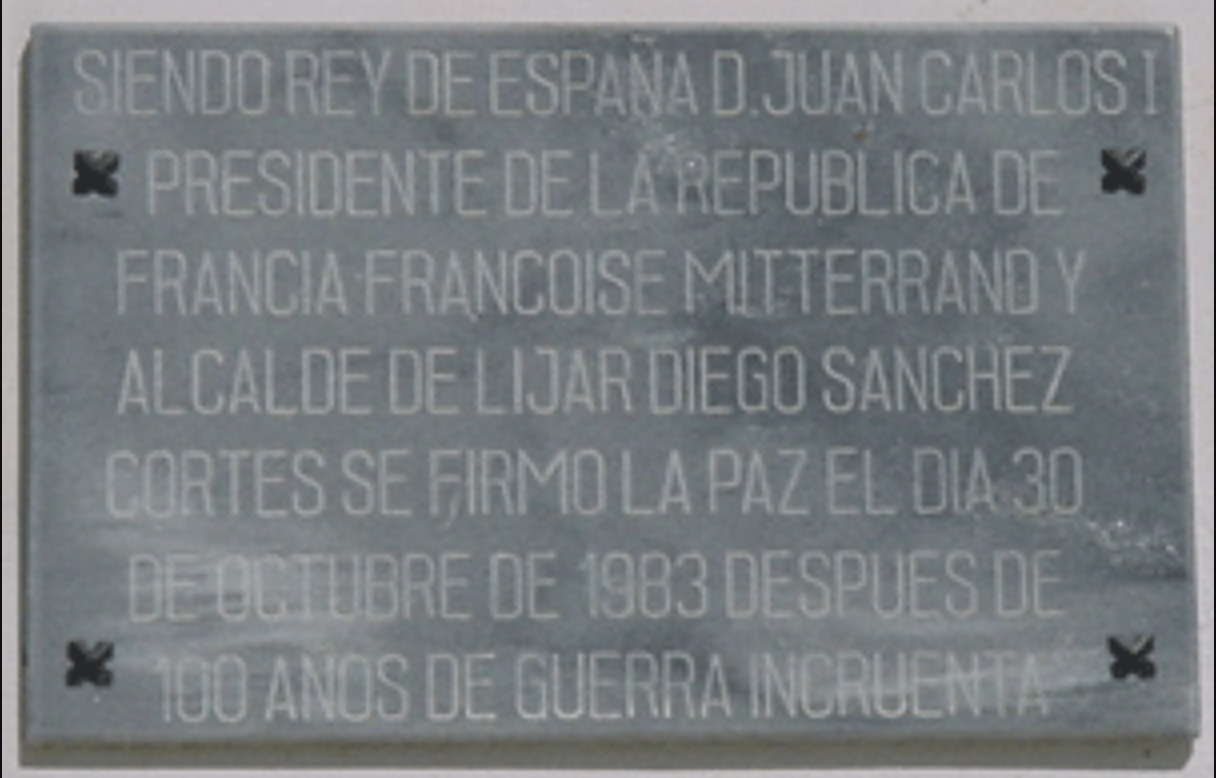

Descubrir el origen del Indalo en la Cueva de los Letreros

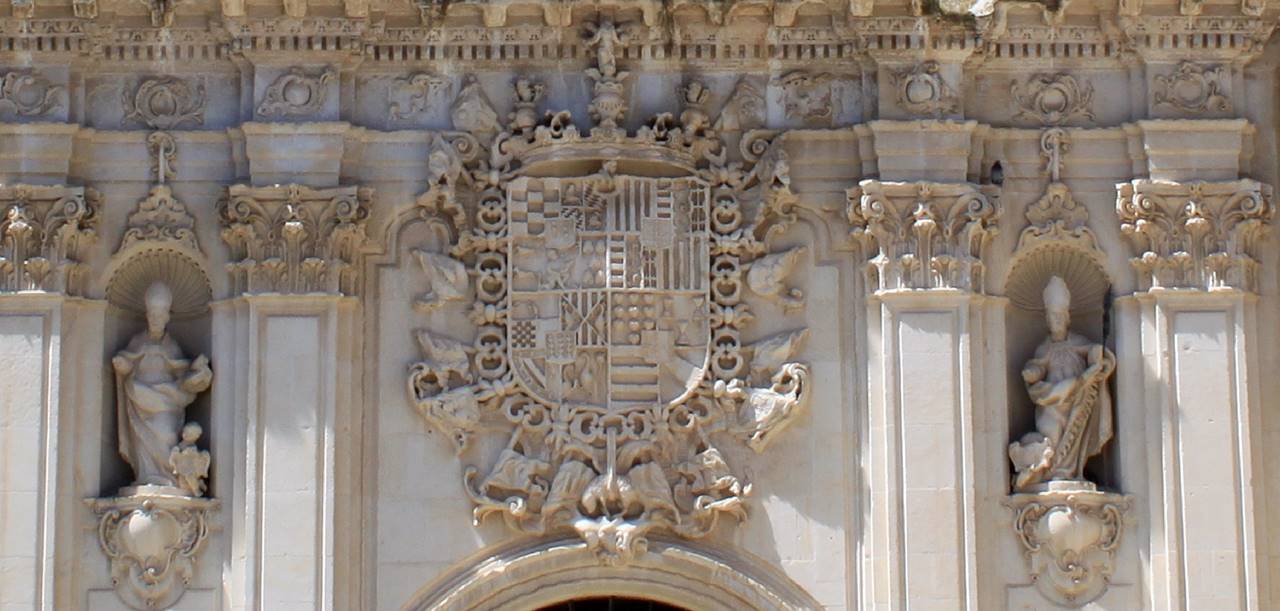

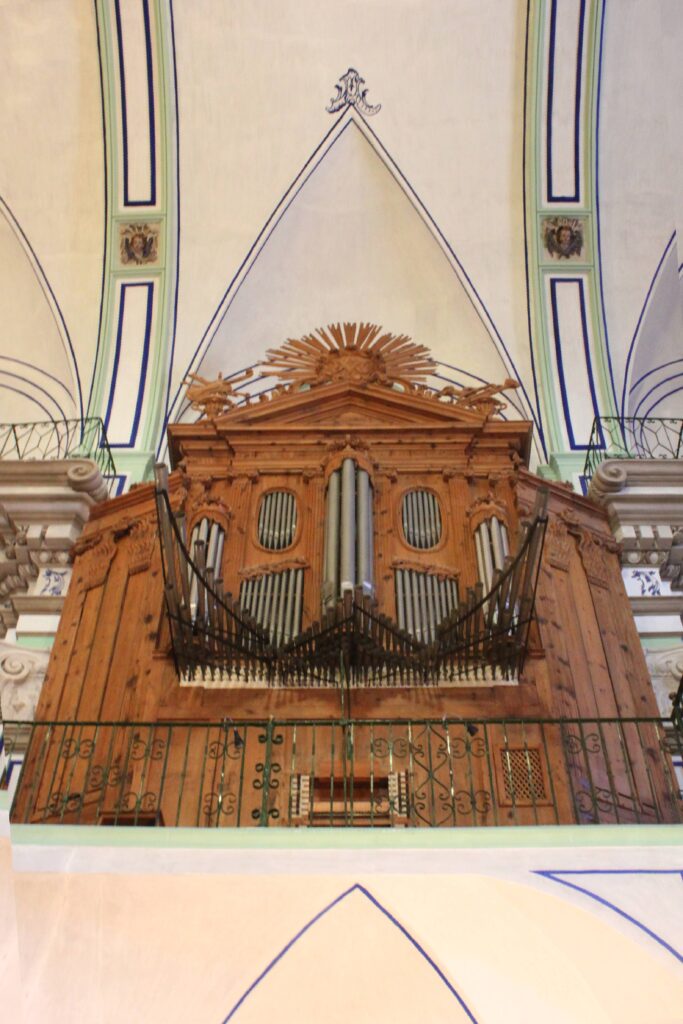

Uno de los legados más importantes que dejaron nuestros antepasados y que hoy es el símbolo de Almería es el Indalo. Para descubrir esta figura enigmática del neolítico con unos 7.500 años de historia hay que visitar el lugar en el que apareció, la Cueva de los Letreros en Vélez-Blanco.

Se trata de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, por ser el conjunto de arte rupestre más amplio de Europa y uno de los más importantes de la península Ibérica, siendo uno de los tesoros arqueológicos de la provincia de Almería.

Tras dejar la A-92 a la altura de Vélez-Rubio, los indicativos de Patrimonio de la Humanidad señalan el camino en dirección norte por la A-317 hacia Vélez-Blanco. Desde esta encontraremos la indicación para llegar a la cueva.

Otro viaje, al centro de la tierra, en la Geoda de Pulpí

Otra joya de la provincia, situada bajo tierra, es la Geoda de Pulpí, la más grande de Europa y la mayor visitable de todo el mundo. Situada en el camino entre Pulpí y San Juan de los Terreros, en la pedanía pulpileña de Pilar de Jaravía, se encuentra al final del recorrido por la Mina Rica, en la que encontramos otra serie de tesoros minerales que llaman la atención de expertos de todo el mundo.

Tras bajar más de un centenar de escalones, se llega hasta la misma boca de la geoda gigante. Entonces es cuando hay que asomarse a través de una estrecha oquedad para ver una de las mayores maravillas creadas por la naturaleza. Gigantescos cristales de yeso tan transparentes que se puede ver a través de ellos. Una maravilla que, hoy por hoy, solo se puede ver en un lugar del mundo: Pulpí.

Pasear con camello en Pechina

Cerramos en el Área Metropolitana, haciendo una ruta en camello en Pechina que se completa con una serie de actividades. Así, además del paseo en camello, podremos peinarlos y darles de comer. Incluso, podremos participar en una charla y buscar un tesoro.

Para llegar, hay que tomar la salida 452 de la autovía A-7 (salida de Viator) y desde allí seguir en dirección a Pechina. Hay que andar con ojo y tomar el Camino Ramblín, coger luego la derecha y seguir recto. Aquí te lo explican con todo detalle.