La declaración de la Geoda de Pulpí como Monumento Natural de Andalucía eleva a 11 la lista de monumentos naturales de Almería

La lista de los monumentos naturales de Almería cuentan con un nuevo integrante. La declaración de la Geoda de Pulpí como Monumento Natural de Andalucía incluye desde el mes de febrero de 2022 a este espectacular rincón de la geografía almeriense en un ‘selecto club’ de parajes de la provincia, de indudable atractivo natural y que poseen tal distinción oficial.

Con este verdadero tesoro geológico de importancia mundial, que se ubica en la comarca del Levante Almeriense, son ya 11 los monumentos naturales de Almería. Visitarlos todos lleva al viajero a sumergirse, y nunca mejor dicho, en la gran riqueza de la provincia. Y es que si queremos descubrirlos todos tendremos, entre otros retos, que practicar submarinismo a la búsqueda de las praderas de posidonia. ¡Que no todo lo que esconde la provincia está disponible a simple vista!

Monumentos Naturales de Almería: ¿Qué son?

Los Monumentos Naturales de Almería, los Monumentos Naturales, en general, se tratan de espacios o elementos de la naturaleza constituidos básicamente por formaciones de tal singularidad, rareza o belleza, que merecen ser objeto de protección especial. Es una figura oficial concedida por la administración autonómica a espacios o elementos que ya gozan del reconocimiento y aprecio de la población, por los valores singulares que presentan. Uno de los objetivos de esta figura es implicar a la ciudadanía en la protección de su patrimonio natural y cultural.

En el caso de la última en sumarse, la Geoda de Pulpí, es monumento natural en el ámbito geológico, aunque un paraje con este reconocimiento puede serlo también biótico, geográfico, ecocultural o mixto.

Geoda de Pulpí (Pulpí)

Una geoda es una piedra hueca tapizada de cristales, normalmente de cuarzo, amatista y yeso cristalino, formaciones que suelen tener un pequeño tamaño y que son consideradas joyas naturales. En el caso de la que se ubica en las entrañas de la población de Pulpí, concretamente en la pedanía de Pilar de Jaravía, sus dimensionas permiten catalogarla como gigante, al tratarse de la segunda conocida más grande del mundo, la mayor de Europa y la más importante a nivel mundial de las visitables, ya que la que se encuentra en México (Mina de Naica) y que la supera en tamaño ofrece unas condiciones muy extremas de temperatura que hacen prácticamente inviables las visitas.

La geoda de la Mina Rica de Pulpí mide casi 9 metros de largo, 3 de ancho y casi 2 de alto y posee una gran colección de cristales de gran tamaño. Una verdadera ‘habitación’ de cristales preciosos digna de ser contemplada. Y esto en lo concerniente a su ‘estancia’ principal, ya que la cueva ofrece también a la vista otras geodas de menor tamaño, pero igualmente espectaculares. Desde su apertura ha recibido decenas de miles de visitas y su presencia es de suma importancia para Pulpí y toda su zona.

Arrecife Barrera de Posidonia (Roquetas de Mar)

Sumerjámonos ahora en las aguas de ese enorme centro turístico, con múltiples atractivos de diversa índole, que es Roquetas de Mar. Sus fondos marinos cuentan con uno de los escasos arrecifes de posidonia oceánica que aún se conservan en la costa mediterránea, único en el litoral andaluz, y monumento natural de tipología biótico. Es una joya exclusiva de este litoral que sirve de refugio a más de 800 especies animales y vegetales y constituye una zona de reproducción y alevinaje de numerosas especies de pesca. Ocupa 108 hectáreas submarinas.

Roquetas de Mar es uno de los mejores lugares de toda la costa almeriense para la práctica del submarinismo, buceo, snorkel… y en general cualquier otro deporte náutico. Escuelas y clubes especializados permiten a todos los interesados en las disciplinas submarinas apreciar de cerca este y otros tesoros sumergidos bajo las aguas del Mediterráneo.

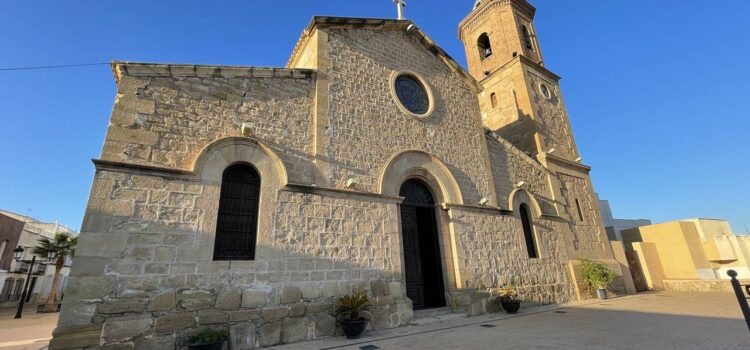

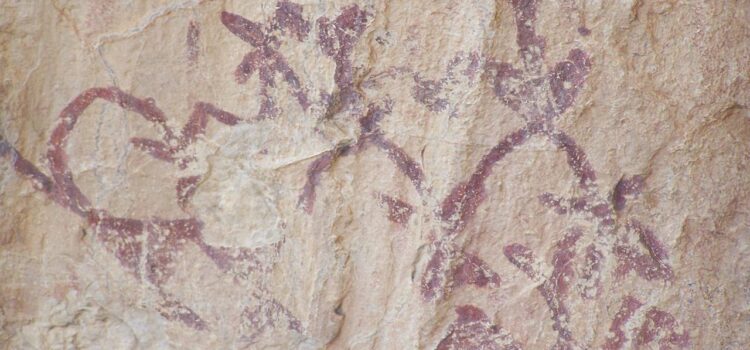

Cueva de Ambrosio (Vélez-Blanco)

La riqueza arqueológica está también muy presente en Almería. Esta cueva constituye un yacimiento arqueológico fechado en el solutrense medio, que está declarado Bien de Interés Cultural. Está situada al norte de la provincia, a caballo entre los términos municipales de Vélez-Blanco y María, en el Parque Natural Sierra de Maria-Los Vélez. Contiene manifestaciones de arte rupestre declaradas Patrimonio de la Humanidad desde 1998 y que pertenecen al estilo denominado arte levantino. El descubrimiento de estas pinturas es muy reciente, ya que data de los últimos años del pasado siglo.

Bajo la tipología ecocultural, este monumento natural está formado por oquedades kársticas en la ribera del arroyo del Moral y a una altura sobre el mismo de un centenar de metros. Se trata de uno de los yacimientos paleolíticos más importantes del sureste ibérico gracias a su amplia estratigrafía y de otro de los monumentos naturales de Almería.

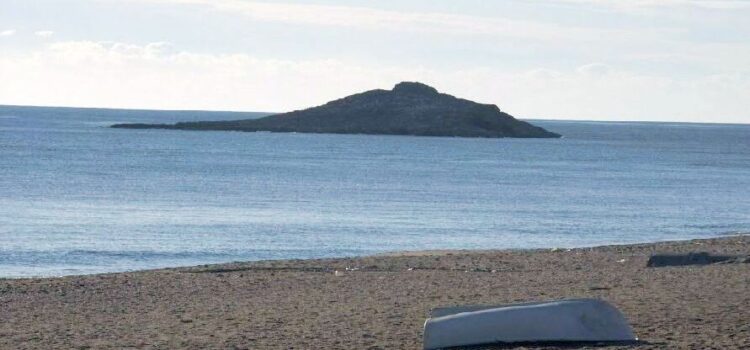

Isla de San Andrés (Carboneras)

Territorios insulares que emergen para configurar un paisaje único en distintos rincones de la costa almeriense. Pueblos marineros con ‘islas desiertas’, como Carboneras, con su Isla de San Andrés. Está ubicada al noreste del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, frente a la playa de la Puntica del municipio carbonero. En realidad no es una isla, sino dos, compuesta por dos islotes rocosos que le confieren una particular forma que se asemeja a una ballena: Isla Grande e Isla Chica.

Aunque a simple vista parece yerma y desnuda, las apariencias engañan, ya que alberga una elevada riqueza natural y un gran valor geográfico. Es otro de los templos del buceo en Almería. Sus aguas son cristalinas y posee unos fondos rocosos extraordinarios para la práctica del submarinismo. Aquí podremos encontrar también praderas de posidonia oceánica, y los islotes presentan numerosas cuevas, grietas y oquedades con una alta concentración de vida submarina. Se sitúan a apenas medio kilómetro de la reseñada playa de la Puntica.

Islas de Terreros y Negra (Pulpí)

No abandonamos la costa del Levante almeriense, aunque seguiremos hacia el Norte hasta alcanzar el último de los municipios costeros de la provincia antes de llegar a la Región de Murcia. Volvemos a Pulpí, que también cuenta con islas propias que sumar a sus muchos atractivos. Se trata de dos ínsulas de origen volcánico, ubicadas a unos 700 metros de la costa, aunque más separadas entre sí que las de Carboneras. Isla de Terreros se sitúa frente a la Punta del Cañón, mientras que la Negra se alza frente a la Batería de San Juan de los Terreros. Presentan en superficie una escasa vegetación y cuentan con unos fondos marinos de gran riqueza.

Constituyen también un punto ideal para la observación de aves. Y es que estas islas albergan la comunidad más importante de aves marinas que nidifican en la provincia de Almería. De entre ellas, destacan especies amenazadas cuyas poblaciones se hallan en regresión en la costa mediterránea, como la pardela cenicienta, que solo se asienta en tierra para criar, o el paíño europeo. Otras especies de interés que se observan con asiduidad en estas islas son la gaviota patiamarilla, la garceta común, la garcilla bueyera, el pálido y el vencejo común.

Sabina Albar (Chirivel)

Los árboles de gran porte y centenarios bagajes vitales son también señas de identidad en varios puntos de la provincia. El municipio de Chirivel, en pleno Parque Natural Sierra de María Los Vélez, cuenta con un extraordinario ejemplar de sabina albar, un árbol único al que se le calcula una edad casi milenaria, pues ronda entre los 600 y 1.000 años de antigüedad. La sabina goza de una buena salud y es uno de los grandes símbolos de la comarca de Los Vélez.

Esta maravilla de la naturaleza posee una copa de color verde oscuro, muy ramificada y extendida, que está soportada por un tronco grueso y sinuoso en cuya base sobresalen sus raíces desnudas. La estampa le confiere un aspecto si cabe más longevo. Su dura madera es de muy buena calidad, muy apreciada para trabajos de carpintería, lo que propició su tala masiva en tiempos pasados. Aunque la sabina milenaria de Chirivel, por suerte, se salvó.

Piedra Lobera (Lúcar)

En el extremo oriental del Sistema Bético, en la comarca del Alto Almanzora, se encuentra la Sierra de Lúcar, donde se eleva a una altura de 1.722 metros el Monumento Natural Piedra Lobera, una espectacular formación caliza de paredes escarpadas que sobresale notablemente en el entorno, constituyendo un hito geográfico de gran interés y espectaculares paisajes.

Se la conoce como Piedra Lobera porque cuenta la leyenda que fue en este lugar donde se exterminaron los últimos ejemplares de lobos que abundaban por estas sierras. Uno de sus riquezas estriba en su flora, con distintas especies exclusivas. Destaca la Arenaria tomentosa, que crece entre los roquedos; así como la madreselva del pirineo y la exótica peonía, denominada rosa de monte, a la que se le atribuyen propiedades medicinales.

Peñón de Bernal (Vícar)

Seguimos con imponentes promontorios que destacan en el paisaje, aunque en esta ocasión el entorno es muy distinto, ya que el Peñón de Bernal, la ‘montaña de poder’ de Vícar, se erige mucho más al sur, frente a las costas del Poniente Almeriense, con el Mar de Plástico a sus pies y ubicado en el extremo oriental de la Sierra de Gádor.

Su formación data de la era Jurásica y su visión resulta icónica en esta parte de la geografía almeriense. Fue escenario natural del rodaje de una de las películas más renombradas de las muchas superproducciones rodadas en Almería: Conan el Bárbaro, de la mano de Arnold Schwarzenegger. y su presencia atrae a senderistas y aficionados a la escalada.

Las Canales de Padules (Padules)

El recorrido por la provincia de Almería no puede ser más completo en la búsqueda de los 11 Monumentos Naturales almerienses, y para llegar a Las Canales de Padules, ubicadas en el pequeño pueblo homónimo, tomaremos dirección Oeste, camino de la parte almeriense de Las Alpujarras. Como sucede con los espectaculares pueblos de Laujar de Andarax o Berja, situados relativamente cerca de Padules, las canales se presentan al viajero como un lugar de obligada visita.

Este paraje es un verdadero vergel, rodeado de huertos tradicionales en su inicio, al que se llega descendiendo desde el pueblo. Tiene una gran importancia geológica, a caballo entre la umbría de la Sierra de Gádor y la solana de Sierra Nevada. Está generado por el río Andarax, que al pasar entre dos paredes verticales de roca forma un remanso de agua cristalina, con pozas, pequeñas cascadas y mucho espacio para disfrutar de la naturaleza en un entorno bellísimo.

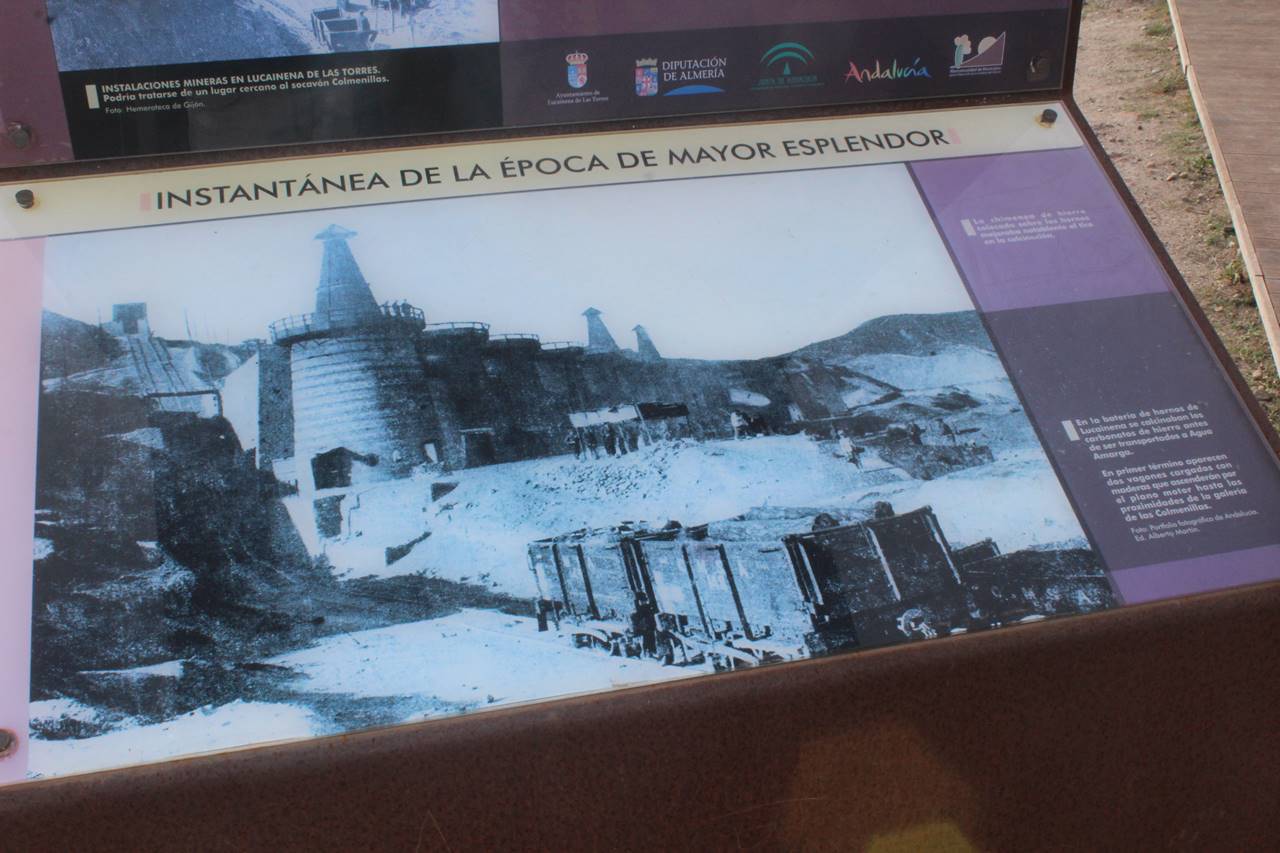

Encinas milenarias La Peana y Marchal del Abogado (Serón)

La Encina de La Peana está catalogado como el árbol más grande de Andalucía y uno de los más antiguos que todavía perviven. Lo podemos encontrar en Serón, en plena Sierra de Los Filabres, y cuenta con unas imponentes dimensiones: una altura de 18,50 metros, un diámetro de 20 metros de copa y una proyección de esta de 301,59 m². Su nombre se debe a una gran peana de casi 15 metros de perímetro que presenta la base y que hace que actúe como un pedestal. Por desgracia, en el inicio de 2022 se encuentra en grave riesgo de muerte y se ha generado un importante movimiento social para intentar salvarla.

Y también en Serón, si bien cada uno de los dos árboles tiene entidad propia como Monumento Natural de Andalucía, encontramos la Encina del Marchal del Abogado, otro árbol de enorme porte que destaca por su gran robustez. Posee un tronco que llega a alcanzar más de 5 metros de diámetro y su enorme sombra alcanza más de 400 metros cuadrados. Se ubica en la pedanía de Serón que le da nombre.

En ambos casos, muy cerca se encuentra el poblado minero de Las Menas de Serón.