Un Museo Etnográfico, el Museo Provincial de la Uva del Barco, ‘La Modernista’, el Museo de la Escritura y exposiciones temporales, en los Museos de Terque

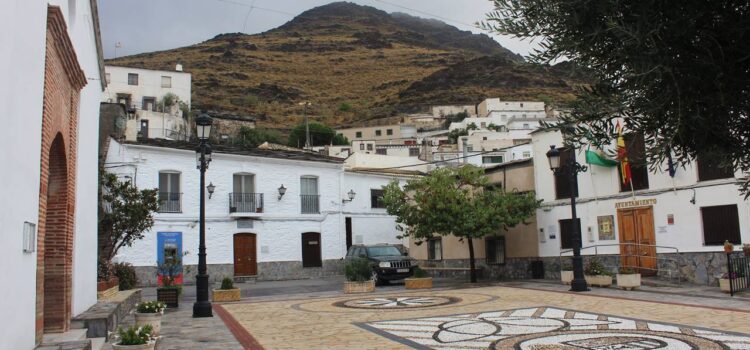

Existe un pueblo que lleva encargándose durante casi 20 años de recoger el legado cultural y etnográfico de la provincia de Almería, de forma que ha ido enlazando las tradiciones históricas con la cultura popular. Se trata del pequeño municipio de Terque (actualmente por debajo de los 400 habitantes), situado en la comarca de la Alpujarra y en el trayecto del Río Andarax.

Esta recopilación histórica ha dado lugar a cinco museos, los Museos de Terque, que tras recopilaciones infinitas y donaciones familiares, se han convertido en un tesoro cultural de la provincia. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento y la Asociación de Amigos del Museo creada en el año 2002 por los vecinos de Terque, esta apuesta por la recuperación y conservación de este patrimonio sigue creciendo a través del Museo Etnográfico, Museo Provincial de la Uva del Barco, Museo de la Escritura Popular, La Modernista y la Cueva de San José.

Los inicios de los Museos de Terque

Esta aventura comienza en los años 80 cuando llega al pueblo Alejandro Buendía, un valenciano diplomado en Enfermería al que destinaron a los pueblos de Terque y Bentarique. Buendía se acaba casando con Lourdes, la hija de Paca la panadera. Paca decide cerrar la panadería, y este matrimonio ingenia la idea de guardar el mobiliario. Posteriormente solicitaría al Ayuntamiento un par de salas que albergasen varias exposiciones que habían decidido recrear.

Lo que no imaginaban fue como vecinos y forasteros, comenzaron a donar artilugios dotados de historia y gran valor sentimental. Un punto de partida en el que se decide dar un paso más en el proyecto, contratando un museólogo que analizara las piezas, y apostando por la riqueza cultural creando el Museo Provincial de la Uva del Barco.

Comienzo de la ruta por los Museos de Terque

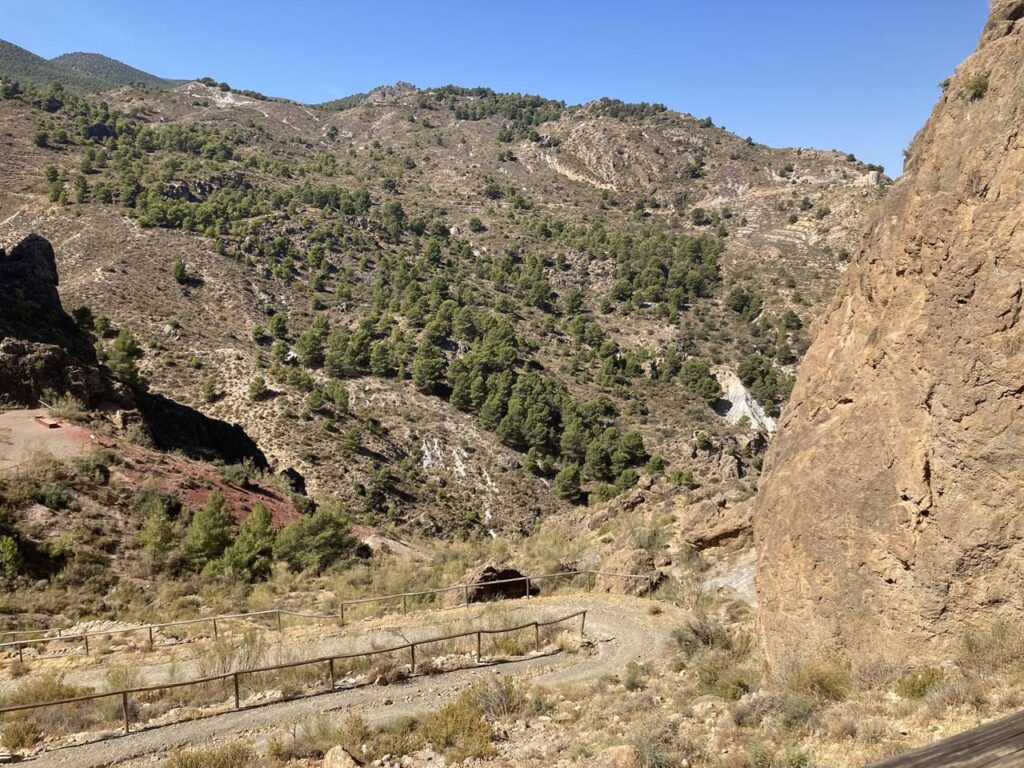

El municipio de Terque no se caracteriza por su lejanía de la capital, ya que se encuentra situado a tan solo 29 kilómetros de ella. El trayecto más ameno para acercarse a conocerlo toma la ruta dirección Benhadux, siguiendo por la A-348 hasta llegar al cruce de Santa Fé. Tras tomar el desvío por la antigua carretera que atraviesa el Puente de Los Imposibles sobre el Río Andarax, se encuentra este pueblo de la Alpujarra Almeriense.

La ruta por los Museos de Terque comienza, como siempre que se visita un pueblo, en su plaza central, en este caso llamada Plaza de la Constitución, la cual se encuentra ambientada por los hombres mayores del pueblo que descansan en el bar Yolanda de sus labores, mientras cuentan sus peripecias.

El Museo Etnográfico

A pocos metros de allí se ubica el Museo Etnográfico situado en una de las casas señoriales de finales del siglo XIX, actualmente propiedad del Ayuntamiento. Asombra como tan solo al entrar se experimenta un viaje en el tiempo, rodeándote en un primer momento por los distintos oficios artesanales. Destaca el esparto característico de Almería, ya que antiguamente la conocían como la tierra de las tres cosechas: “mocos, legañas y esparto”, haciendo referencia a la conjuntivitis que provocaba la manipulación del esparto.

Los museos son de carácter provincial, aunque han adoptado figuras de toda España. Prueba de ello es la gran rueda de afilador procedente de Ourense, situada en la planta baja. En la misma planta, recogen uno de los establecimientos más añejos de la comarca: una botica que funda Francisco Sánchez en Terque en 1871, que acaba trasladando a Alhabia unos años después.

Una botica que estuvo abierta durante tres generaciones y que recopila medicinas que los boticarios elaboraban a partir de animales, minerales y plantas, además de mucho del instrumental que necesitaban para ello. Conservan medicamentos como los salicilatos de bismuto de la farmacia Vivas Pérez de Almería o el popular antidiarreico Tanagel, de la Farmacia Durbán. Sin embargo, destaca en sus estantes un frasco que aun conserva restos de aceite de alacranes, el primer tratamiento de urología conocido, útil para combatir el cólico nefrítico.

El museo etnográfico cuenta además con una sala dividida en dos. Por un lado se expone una antigua barbería; por otro, una sala con armas de caza y aperos para la crianza de los animales.

En la segunda planta, se encuentra una recreación de una pequeña clase de colegio llena de pupitres, libros escritos por niños y niñas, estuches de la época, entre otros objetos de valor. En la misma sala, están colocadas dos vitrinas con una gran colección de juguetes, en la que el ‘cozio’ se coloca como la pieza más antigua. Se trata de un objeto que servía para hacer la colada y que pertenece a 1870. Con motivo del auge que tuvo el trabajo de la uva, en Terque llegaron a vivir alrededor de 1.200 personas dando lugar a la existencia de cinco colegios.

En el resto de sus salas se recrean un dormitorio, una panadería, una mercería, e incluso una cocina con su despensa. Se conservan objetos de la vida cotidiana como una ‘espetera’ para colgar los utensilios, sartenes, embutidores o fiambreras que recibían el nombre de horteras.

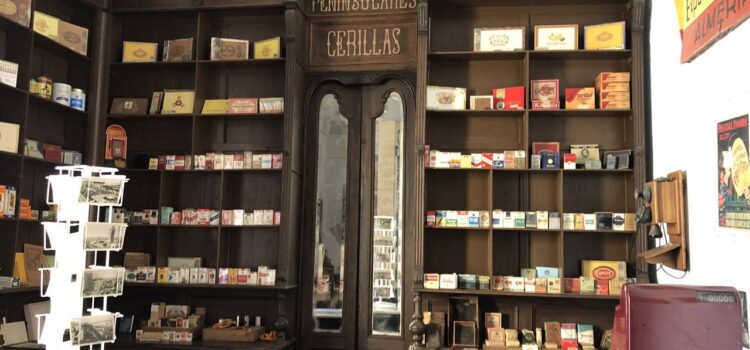

En cambio, la tienda de comestibles de este museo es sin duda la cuna de los recuerdos para los visitantes. A cualquier persona que pase por ella le hará rememorar su juventud o su infancia. Por último, tras mucho tiempo detrás de él, consiguen gracias a la donación de la familia Algarra, un estanco emblemático de Almería que se situaba en el Paseo de Almería, y que ahora ocupa un espacio muy significativo de este museo.

La Modernista, tienda de tejidos del siglo XX

Continuando con el recorrido por las calles de Terque, se encuentra el Teatro Manuel Galiana, un antiguo almacén de uvas que actualmente acoge esta centenaria tienda de tejidos y de forma anexa, el Museo Provincial de la Uva del Barco.

En la entrada del museo se encuentra esta tienda enfocada a conocer la historia de las vestimentas de la época y los diferentes tejidos, acercando a los visitantes a objetos que ellos mismos han podido ver a lo largo de su vida. Esto es así porque se trata de mobiliario y elementos originales de una tienda de Alhabia que se mantuvo abierta hasta los años 70.

El prêt-à-porter (‘listo para llevar’) no se implanta hasta los años 50, por lo que las diferentes clases sociales acudían a esta tienda a comprar la tela para posteriormente confeccionar sus atuendos. Lo que más llama la atención es su gran mostrador ondulado, diseñado así para que trabajadores y clientes pudieran rezar; sus maniquíes con ropas tradicionales; la recuperación de trajes históricos como el azul y rojo de Federico González, un niño de Alhabia que emigra a Nueva York convirtiéndose en uno de los padres fundadores del surrealismo estadounidense; la exhibición de la moda de los vestidos de novia de color negro; los mantones de manila que realmente eran originarios de China; o vestimentas de la Primera Guerra Mundial.

Museo Provincial de la Uva del Barco

Situado en el mismo museo, se encuentra quizás una de las salas con más valor histórico. Este recorrido cuenta como durante dos siglos la provincia de Almería fue mundialmente conocida por su uva de calidad, llegando a comercializarse en Alaska, Kenia, Singapur o Londres (los Fischer fueron unos de los grandes exportadores).

En primer lugar, se encuentra una exposición sobre la faena de la uva, que cuenta como se desató la fiebre del parral debido al gran potencial que empezó a obtener el pueblo de Ohanes, pionero en vender esa uva de carne prieta y piel muy gruesa al extranjero. Como consecuencia, la realidad social, económica y paisajística da un vuelvo en Almería.

También se consagró como una oportunidad para que la mujer se incorporase a la vida laboral, ya que comienzan las faenas, oficio en el que la mujer se encargaba de cortar la uva y quitar cualquier uva podrida que pudiese estropear el lote. Esta sala recoge sellos de exportadores, una colección de barriles, documentos de valor, y paneles que demuestran cómo esta fruta llegó hasta Estados Unidos gracias a la línea Almería-Nueva York, la cual tardaba 8 días y medio en hacer el recorrido.

Resalta como en uno de los paneles explicativos de la exposición, se plasma una fotografía de una tienda de Londres situada en el barrio pudiente de Notting Hill, en la que se observa como la uva de Almería era el fruto más caro de esa frutería.

Sin embargo, la joya de este museo sería la magnífica reconstrucción de una oficina consignataria de buques que pertenecía a la familia Berjón. Una oficina muy elaborada de maderas y vidrieras por fuera, y una recopilación de libros de cuentas, máquinas de escribir o antiguas cajas fuertes, entre otras reliquias por dentro. Estaba situada en el puerto de Almería, y era la parada obligatoria para aquellos barcos con destino a Liverpool, desde donde se distribuía la uva.

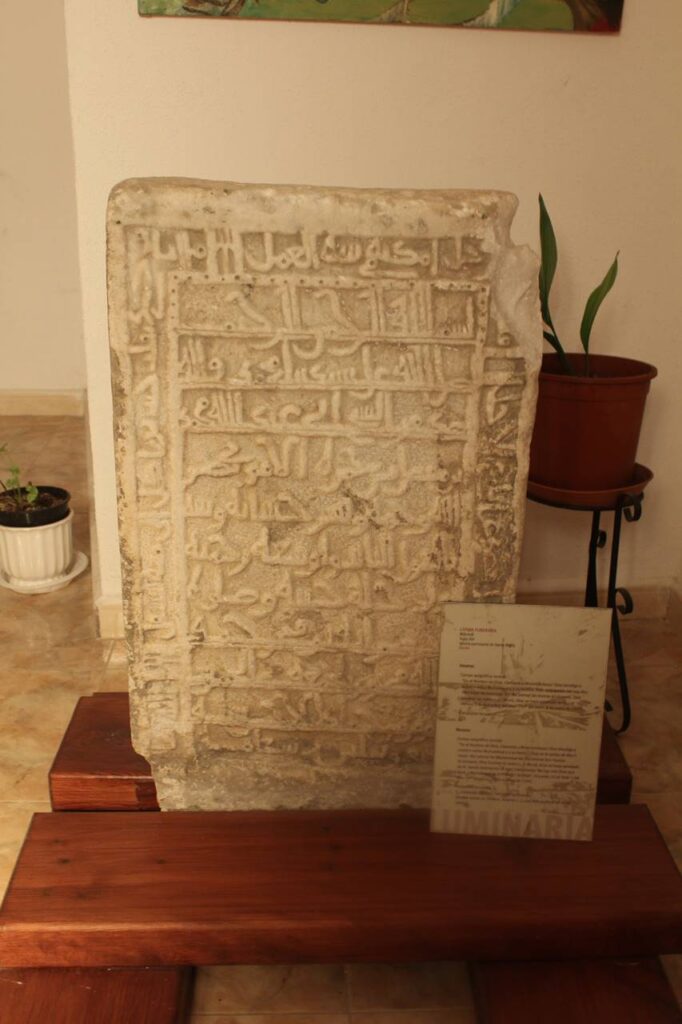

Museo de la Escritura Popular

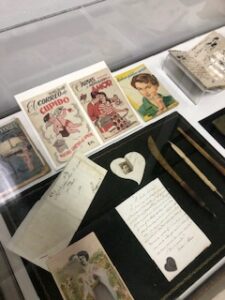

El paseo cultural por los Museos de Terque continúa en la antigua Casa de los Yebra. Es el Museo de la Escritura Popular, donde los sentimientos florecen. Acoge más de 10.000 documentos y cartas, a través de los cuales se puede conocer como era la verdadera realidad social a la que se enfrentaban los habitantes de la provincia.

Al igual que el resto de museos destacan por la cantidad de historia que narran, en este museo puede que los visitantes salgan más emocionados de lo que entraron, ya que no abunda la oportunidad de leer de primera mano testimonios reales.

En esta exposición se recopilan desde cartas de amor que escribían las enamoradas a sus hombres destinados en la mili o viceversa, hasta cartas de los dos bandos enfrentados durante la guerra.

También cuenta con tarjetas postales; cartas enviadas desde Nueva York a Almería; tarjetas de visita que según se doblaran adquirían distintos significados; o retratos con escritos detrás que se convertían en el mejor detalle para regalar debido a que el fotógrafo solo acudía al pueblo en fiestas.

No obstante, en sus vitrinas destaca la conservación de un bote de yodo en el que el boticario de Alhabia redacta a letra comprometida de leer una esquela, o bien, algo que puede suscitar humor como son las chuletas ilegibles que se hacía un estudiante de ginecología para aprobar sus exámenes.

Exposiciones temporales en la Cueva de San José

Terminando el recorrido, en la cumbre del pueblo se encuentra este espacio cultural ubicado en una antigua casa cueva, algo que lo hace especial y único. Se trata de un centro dedicado a exposiciones temporales enfocadas en temáticas de producción propia de los Museos de Terque.

Ya son algunos años los que se dedican a recrear diversas exposiciones de carácter variopinto. Acogieron una en honor al 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna; una recopilación de palabras olvidadas y en desuso para así evitar su desaparición, en otra ocasión sobre costumbres navideñas; o una exposición sobre juguetes tradicionales y artesanos de la provincia de Almería.

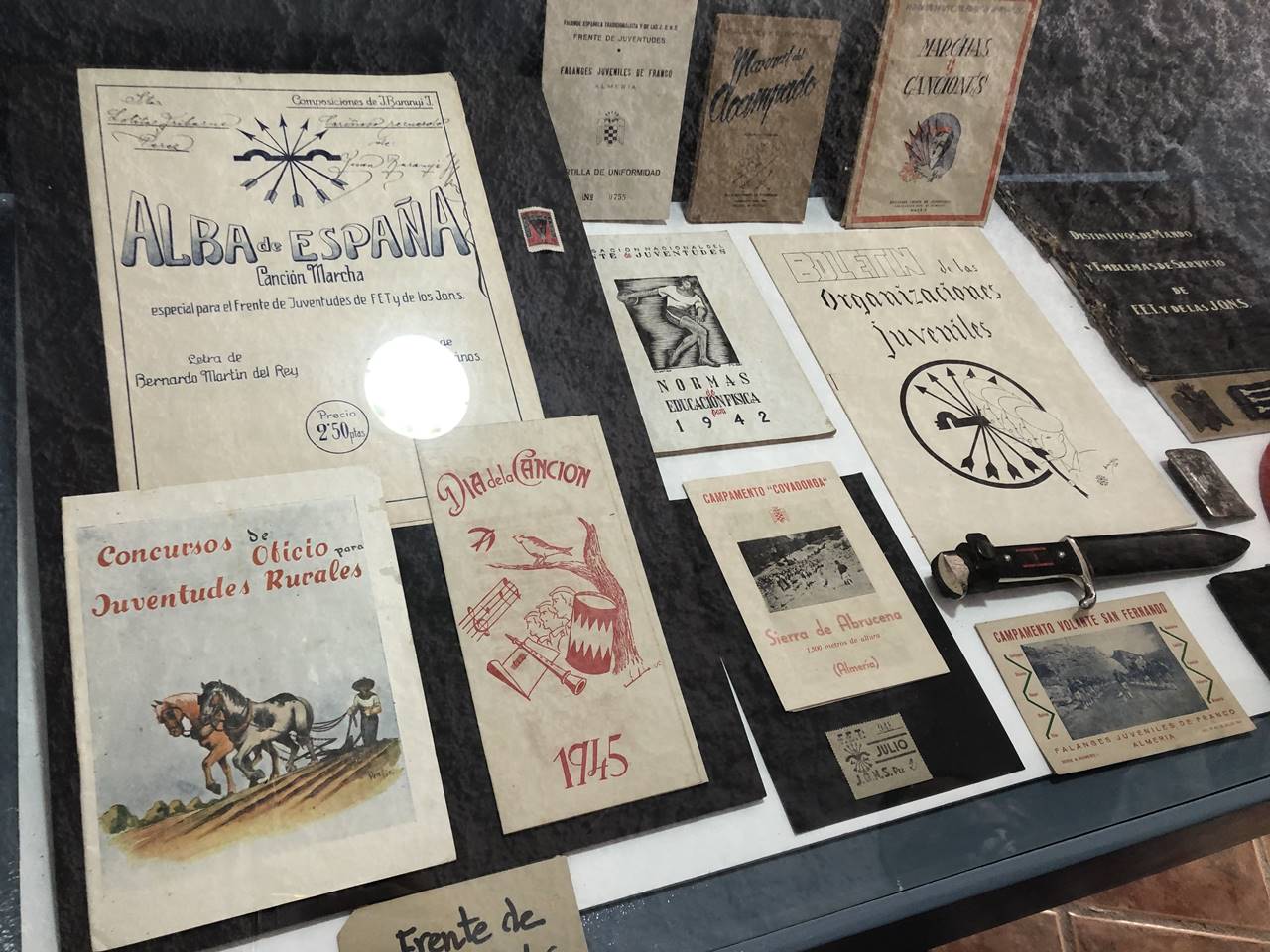

En 2021 alberga una exposición sobre la España de posguerra (1939-1959) y se trata de la primera realizada en Almería con esta temática. En esta visita se encuentran multitud de testimonios que relatan las vivencias de esos duros años, y que el museo guarda dando la posibilidad a los transeúntes de leerlos.

No obstante, se muestran también cuadernos de niños de la escuela, ejemplares de tebeos, diplomas donados por aquellos que fueron a la División Azul, o materiales propios de la época.

Visitas guiadas a los Museos de Terque

Este plan se convierte esencial si se pretende conocer la potente historia de Almería en sus diferentes ámbitos. En un principio eran los propios vecinos de Terque los que se encargaban de abrir las puertas de los museos y meterse en el papel de guías por un rato cuando había visitas. Sin embargo, en la actualidad existen visitas guiadas los sábados, domingos y festivos.

Estas visitas museísticas concluyen en su punto de partida a la hora del mediodía. De esta forma, no hay mejor broche final a este plan de fin de semana que hacer una parada para tomar algo. Una tapa de carne con tomate o un ‘Alpujarreño’ (patatas con huevo y chistorra) en la terraza del bar Yolanda, se hacen irresistibles antes de dejar el pueblo.

Terque ha conseguido reunir parte de las raíces de muchos almerienses a través de tradiciones, oficios y costumbres que no se deben olvidar. Gracias a esta labor cultural que no cesa, son cada vez más los que deciden pasar un día en este pequeño pueblo de la Alpujarra, en el que se respira orgullo y dedicación entre sus habitantes. Se trata de un punto de encuentro tanto para jóvenes interesados en conocer la vida de sus antepasados, como para mayores que buscan regocijarse entre sus entrañables recuerdos.