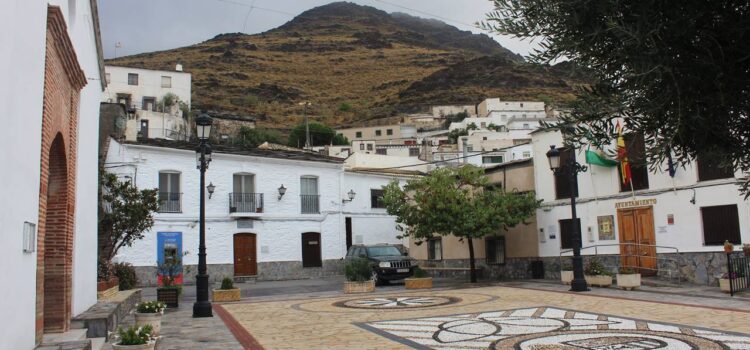

En la plaza del Castillo de Carboneras confluyen la fortaleza y el Ayuntamiento, rodeada por el Parque Andaluz

La plaza del Castillo de Carboneras reúne dos monumentos fundamentales de la localidad: el edificio consistorial, con más de 100 años de historia, y el castillo de San Andrés, en torno al cual surgió esta población costera del Levante Almeriense. Enfrente, el pulmón verde del municipio, el Parque Andaluz, un jardín urbano con un bello diseño.

Cómo llegar a Carboneras

Lo primero que tenemos que hacer es llegar a Carboneras. Podemos hacerlo por la A-7, la Autovía del Mediterráneo, hasta la salida 735 (Carboneras/Parque Natural), a la altura de la pedanía nijareña de la Venta del Pobre. Desde allí continuaremos por la N-341 hasta llegar a Carboneras, aunque también podemos llegar tomando la AL-5105 desde esta vía al llegar al cruce hacia el Llano de Don Antonio.

Nosotros optamos por la primera, siguiendo la carretera nacional. Allí atravesamos la avenida principal, la avenida Faro de Mesa Roldán, haciendo una primera parada en el Molino de Viento que divisamos a nuestra izquierda una vez pasado el Puerto de Carboneras. Siguiendo por la avenida, llegaremos hasta el centro urbano, pero antes os vamos a hablar de esta primera parada.

Molino de Viento de Carboneras

Situado en la zona conocida como Cabecico del Aire, el molino de viento es otra de las señas de identidad de Carboneras.

Después de su adquisición por parte del Ayuntamiento, se ha restaurado de forma fiel a sus orígenes, incluida la maquinaria. Se trata del único molino de viento de titularidad pública y está catalogado como Bien de Interés Cultural. Junto a él se ubicará el Museo de la Cultura de los Molinos.

Los molinos de viento llegaron al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar en el siglo XIX y fueron perdiendo su utilidad en los años setenta del siglo pasado.

Son molinos del tipo cartaginés conformados por una torre cónica de obra coronada por un tejado giratorio, una gran guía y un conjunto de aspas en forma de vela sobre un eje.

Historia de Carboneras

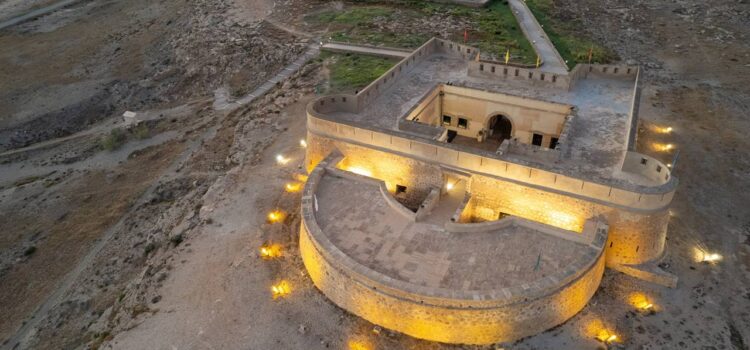

Carboneras ya existía antes de la construcción de la fortaleza, pues hay textos documentados que nombran el pueblo desde el siglo XV, sin embargo, no fue hasta la edificación del castillo de San Andrés cuando se consolidó como población.

En 1559, el rey Felipe II cedió la costa de Carboneras al Marqués del Carpio, Diego López de Haro y Sotomayor, como parte de la jurisdicción del feudo de Sorbas. La zona tomó entonces el nombre de Cabezo de Carbonera debido a que había madera en abundancia y se construyeron hornos de carbón.

Su aislada ubicación fomentó el contrabando, circunstancia aprovechada por los moriscos para establecer relaciones con África. En la sublevación de 1568 fue un puerto importante para la entrada de soldados y armamento.

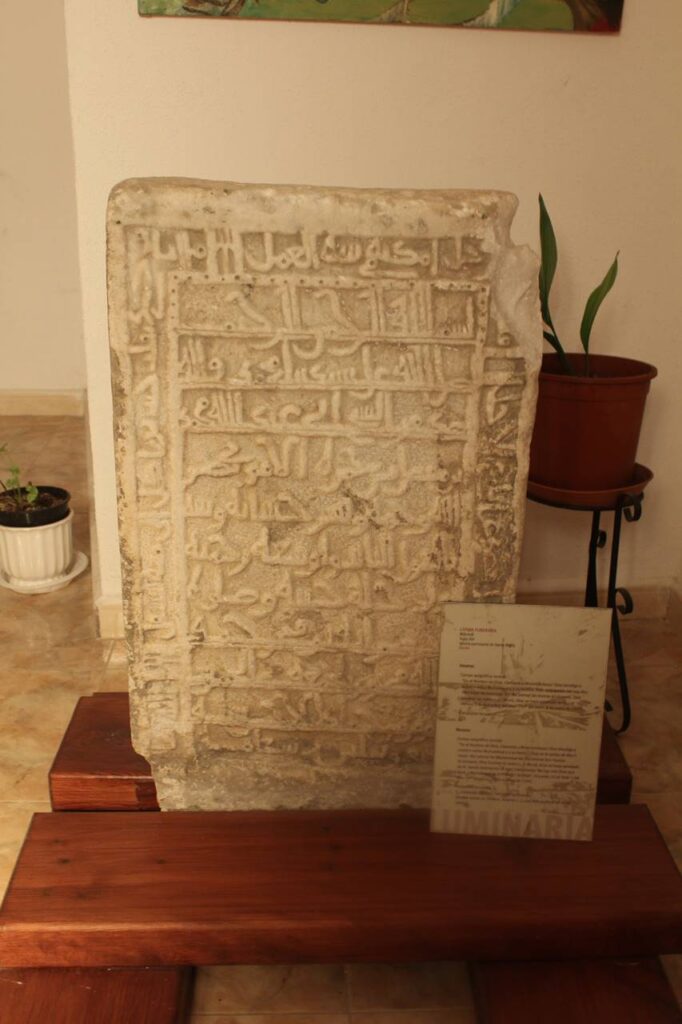

Durante la época nazarí la ocupación de la costa se llevó a cabo por el establecimiento de torres y atalayas para vigilar el litoral. Vigilancia que siguió tras la conquista de los Reyes Católicos.

Sin embargo, el asentamiento de población no llegaba a cuajar por lo aislada que se encontraba la zona y por las incursiones de piratas berberiscos. Por lo que se planteó mejorar la defensa mediante tropas permanentes y la construcción de un castillo, el de San Andrés.

Tras diversos problemas e incluso la paralización de las obras, logró llevarse a término en el año 1621 mejorando la seguridad en la zona y produciendo la llegada de los primeros habitantes. Así, se acabó formando un núcleo de población permanente alrededor de la fortaleza.

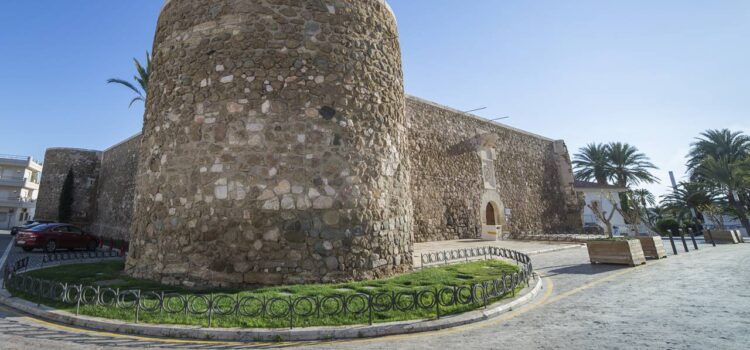

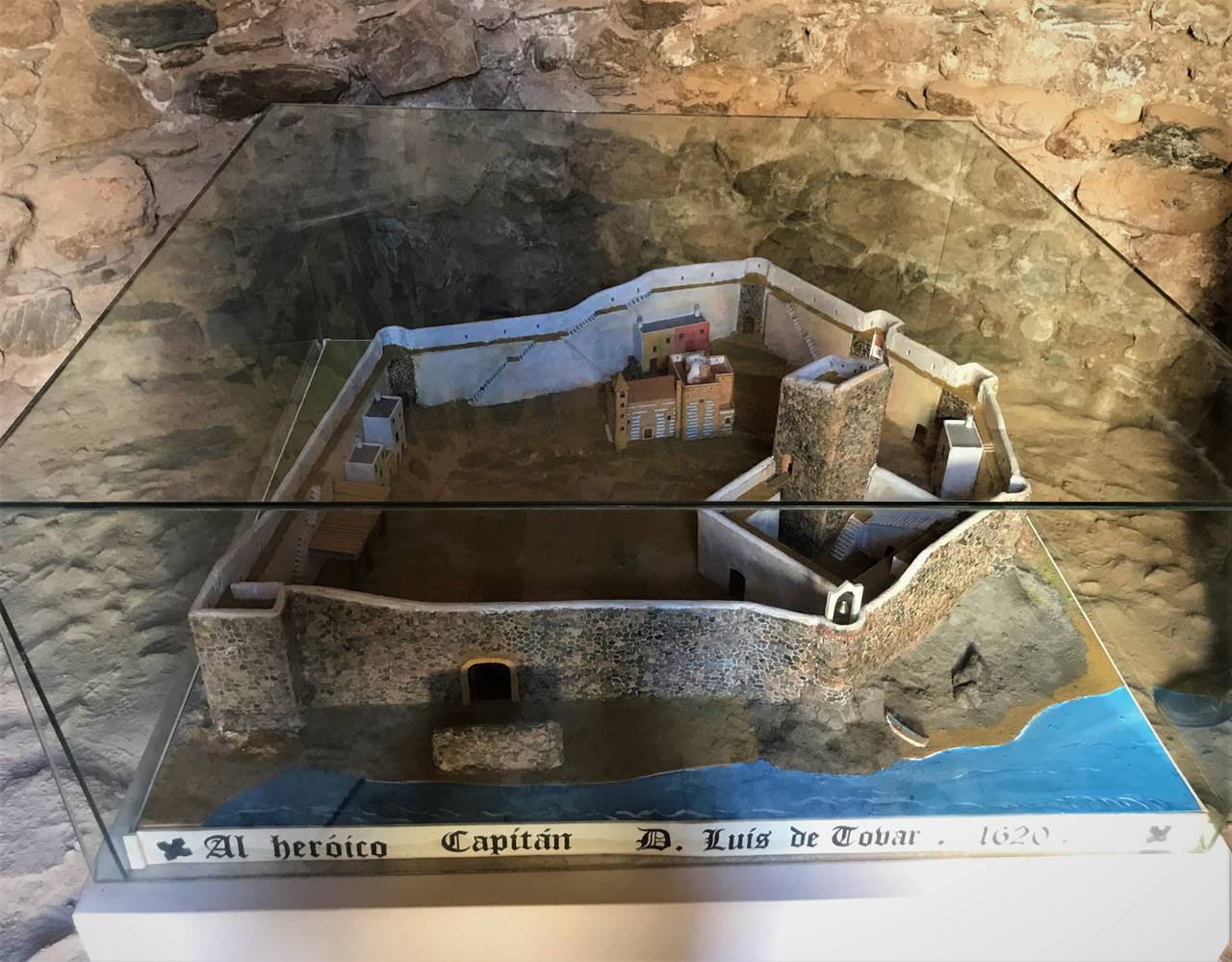

Castillo de San Andrés

Ubicado en pleno centro de la localidad, en la plaza del Castillo de Carboneras, enfrente del Ayuntamiento, el castillo de San Andrés está formado por la Torre del Homenaje, una edificación cuadrada de mampostería, que era capaz de resistir artillería de grueso calibre.

Originariamente, tenía tres torres cilíndricas en cada esquina, de las que hoy solo se conservan dos, y una cuarta torre cuadrangular de tres pisos. En 1993 fue declarado Bien de Interés Cultural y en 2013 fue completamente restaurado.

Hoy en día es centro de los actos culturales del municipio. Cuenta con una exposición permanente de fotografía sobre la Carboneras antigua y otra de ánforas de mar. Además, dispone de dos salas para exposiciones itinerantes.

También se realizan visitas teatralizadas ambientadas con personajes de la época, como el marqués del Carpio, un cabo de cuadras, o un vigía espía. En verano, se puede disfrutar de estas visitas los domingos a las 21 horas. En invierno, están reducidas para grupos más concentrados.

Asimismo, hay sesiones de cine en verano y todos los jueves, viernes y sábados hay diversas actividades como teatro, música o danza en el Patio de Armas.

El horario de visitas es el siguiente: mañanas de lunes a sábado de 10:30 a 13:30 horas; domingo de 11:30 a 13:30 horas, y tardes de lunes, martes, jueves, viernes y sábado, de 18:00 a 21:00 horas; miércoles y domingos de 18:00 a 20:00 horas.

El Ayuntamiento de Carboneras, o la casa de los Fuentes

El Ayuntamiento de Carboneras se trata de una casa señorial propiedad de la familia Fuentes, construida entre los años 1896 y 1902. Está ubicado en la misma plaza del Castillo de Carboneras, frente al castillo de San Andrés. Está catalogado como edificio singular dentro del patrimonio histórico-artístico y cultural de Andalucía.

El propietario era José María Fuentes Caparrós, quien decidió construir este edificio con el diseño de las casas palaciegas propias de la burguesía de la provincia almeriense de la época, en la que predominaba un modelo arquitectónico basado en la importancia del diseño vertical de la fachada y la cornisa adornada con estructuras de cabezas de mujer.

Este edificio presenta la particularidad de poseer un gran mirador hacia el mar. De la decoración exterior sobresalen la balconada de la fachada principal y el mirador de doce metros de largo en la portada sur.

En el interior, destaca la sala conocida como la ‘Sala Bonita‘, con un gran artesonado policromado en el techo del comedor principal, así como la carpintería decorada con relieves de flores coronadas con cristaleras de colores, en arcos de medio punto.

El Parque Andaluz

Bajando por la plaza del Castillo de Carboneras hacia el mar, frente a la Oficina de Turismo y del castillo de San Andrés, se encuentra el Parque Andaluz. Sin duda, otros de los grandes atractivos y referentes del pueblo.

El terreno del Parque Andaluz pertenecía al Teatro-Casa de la Música, inaugurado en 2006 tras restaurar y adaptar una vivienda del siglo XIX, propiedad de la familia Soto y conocida por ‘Casa de las Tejas’, como espacio cultural.

El teatro se ubica en la planta baja y allí se realizan todo tipo de eventos artísticos. La planta de arriba es escuela de música, donde ensaya la banda municipal de la localidad.

El resto del Parque Andaluz se compone de un amplio parque infantil para disfrute de los más pequeños, y un anfiteatro al aire libre donde se celebran todo tipo de actividades en verano con gran afluencia de gente.

Además, hay un mirador hacia el mar en el que se erige una estatua de San Antonio de Padua, patrón de Carboneras, inaugurada en el año 2018 durante la celebración del Centenario del Patronazgo.

Obra del imaginero sevillano Juan Manuel Parra Hernández e inspirada en la antigua imagen del Santo, desaparecida durante la Guerra Civil. La imagen tiene un metro de altura y está elaborada en barro y bañada en bronce, apoyada en una columna de mármol blanco de Macael de 2,5 metros.

En las fiestas de la localidad, celebradas en junio, cobra especial relevancia la estatua de San Antonio de Padua, ya que se realiza la tradicional ofrenda y encendido de velas por el patrón y se venera su imagen a las puertas del castillo de San Andrés.

¿Qué más ver en el centro de Carboneras?

Además, en la plaza del Castillo encontramos una estatua de Lawrence de Arabia, como homenaje a la película que se rodó en suelo carbonero en 1962, ganadora de siete premios Oscar. Protagonizada por Peter O’Toole, Omar Sharif, Anthony Quinn y Alec Guinness, entre otros. La película se basa en la participación del escritor, arqueólogo y militar Thomas Edward Lawrence en la revuelta árabe durante la Primera Guerra Mundial.

También, bajando desde el Ayuntamiento hacia el Parque Andaluz, encontramos un mural de John Lennon, histórico integrante de The Beatles. Fue pintado en 2016 por el grafitero almeriense Nauni69, con motivo del 50 aniversario de la estancia de Lennon en Carboneras, donde rodó la película ‘Cómo gané la guerra’. Una estancia de la que salieron algunas de las fotografías más célebres del famoso ‘beatle’.

Dónde comer tras visitar la plaza del Castillo de Carboneras

Después de realizar este recorrido por el entorno de la plaza del Castillo de Carboneras, se necesita hacer una parada para reponer fuerzas y, de paso, probar la cocina de la localidad.

Aunque son muchos los lugares donde se puede degustar tapas y platos de calidad, en esta ocasión hemos elegido el bar La Marina, situado en la misma plaza del Castillo, frente al Ayuntamiento.

Fundado en 1960, conocido y apreciado por todos los carboneros y con una historia curiosa, que nos han contado los actuales dueños, Juan Serrano y Mari Belmonte, miembros de la tercera generación que regenta el bar. La antigua dueña, Joaquina Fernández, perteneciente a la familia conocida como ‘Los Chuscos’ ideó una tapa que tomó su nombre del apodo familiar, el lomo chusco: un pequeño bollo de lomo a la plancha con queso y alioli.

Además, hay tapas tradicionales como manitas de cerdo, callos, caracoles y sepia en salsa. La amabilidad del personal y su trato cercano te harán sentir como en casa.

Otras recomendaciones que ver en Carboneras

El visitante no se puede ir de Carboneras sin conocer su playa, el paseo marítimo y contemplar la pequeña isla de San Andrés, de origen volcánico y un escenario ideal para practicar buceo y snorkel.

Por supuesto, es parada obligada la famosa playa de los Muertos, a tan solo 6 kilómetros de Carboneras, de gran belleza, con más de una extensa longitud y de agua cristalina.

Y la torre y faro de Mesa Roldán. La primera, una de las mayores fortalezas vigías de la costa almeriense, protagonista en ‘Juego de Tronos’. El segundo, el único faro de la provincia habitado todavía hoy por un farero.